Российский вариант энергоперехода

5 декабря 2022

Материал опубликован в № 11 корпоративного журнала «Газпром», автор — Денис Кириллов

На вопросы журнала отвечает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов

- Алексей Евгеньевич, как изменилось в мире отношение к перспективам энергетического перехода с началом нынешнего глобального энергетического кризиса?

-

В первую очередь необходимо отметить, что к настоящему времени кардинально изменилась геополитическая ситуация, что значительно повлияло как в целом на мировую экономику, так и на энергетику в частности.

Фрагментация и суверенизация

-

Напомню, что еще не так давно человечество развивалось в парадигме формирования глобализированной экономики, что предполагало и создание общего, фактически единого энергетического рынка. И хотя региональные рынки продолжали играть далеко не последнюю роль, если говорить, допустим, о природном газе, но мир целенаправленно и неуклонно, шаг за шагом двигался к глобализации. На энергетическом направлении ближе всего к поставленной цели подошел рынок нефти, который практически стал общемировым. Постепенно, прежде всего благодаря развитию технологий сжижения, транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и его регазификации, из региональных частей складывался и единый рынок природного газа. Впрочем, ровно в том же направлении шло развитие рынков и всех остальных традиционных энергоресурсов, будь то уголь, уран или что-то еще. Причем этот процесс начался еще в 1960-1970-х годах и непрерывно продолжался вплоть до последнего времени. Однако нужно констатировать, что теперь он, судя по всему, подходит к своему логическому концу.

Дело в том, что последние лет 15 формирующийся глобальный рынок всё больше и больше лихорадило. Потому что экономика постепенно стала отходить на второй план, а геополитика — играть всё более существенную роль. В частности, это проявилось в жестком противодействии коллективного Запада реализации новых российских газотранспортных проектов, таких как, в частности, «Южный поток» и «Северный поток — 2». Причем оказалось совершенно неважно, какие именно политические силы имеют наибольший вес в тот или иной момент в Соединенных Штатах, как и в зависимом от них Европейском союзе. Все они последовательно блокировали создание новых газотранспортных систем для поставок российского природного газа на европейские рынки, используя для этого чисто политические доводы против строительства экспортных газопроводов из России в Европу.

Важно сказать, что кроме чисто экономического смысла новые российские трубопроводные проекты были направлены еще и на балансировку украинского транзита, который тоже оказался под мощным влиянием геополитических веяний. После же начала Россией специальной военной операции на Украине геополитика и вовсе стала править бал на всех направлениях международных отношений, тогда как все экономические связи, выгоды и доводы резко обесценились. С тех пор многие экономические субъекты в мире предпринимают действия, которые совершенно противоречат не только их же собственной логике, но и всем законам экономики, подчиняясь лишь чисто политическим установкам коллективного Запада.

Если говорить об изменении отношения к перспективам энергетического перехода, думаю, что сейчас абсолютно всем инвесторам, которые планируют вкладывать свои средства в развитие энергетического рынка, причем неважно, будь то нефть, газ, уголь, атомная или зеленая энергетика, придется учитывать этот геополитический фактор. А это неизбежно приведет к запуску процесса суверенизации энергетических рынков. Любая страна будет стараться опереться в бóльшей степени на свои силы, максимально использовать собственные энергоресурсы или, по крайней мере, искать их на территории дружественных стран. И этот процесс будет идти не только на энергорынке, но и вообще по всей номенклатуре глобальной торговли.

Например, мы уже слышим опасения Евросоюза и Соединенных Штатов о тотальной зависимости от китайских редкоземельных металлов — с этой проблемой европейцы и американцы собираются бороться посредством принятия политических решений по организации собственной добычи на своих территориях и в дружественных странах. Пусть это будет не так эффективно, пусть значительно дороже. Пусть придется закрыть глаза на экологию, ведь у них появятся огромные отстойники хвостов обогащения этих «редких земель». Расположение месторождений диктует и то, что производство собираются развернуть в заповедной Лапландии — на территории Швеции и Финляндии. Но всё это неважно, главное, что это будет «свой» редкоземельный ресурс.

Вся глобальная торговля будет фрагментироваться и суверенизироваться. То есть общий рынок начнет дробиться — и все будут стараться замкнуть ресурсные потоки внутри себя или внутри неких «своих» политических блоков.

Переход вниз

- Как вы оцениваете реальные перспективы «энергетического перехода» на фоне нынешней ситуации: крайне высокие цены на традиционные энергоносители, попытки любыми способами отрезать Россию от экспортно-импортных рынков и так далее?

-

Наверное, не открою тайны, если скажу, что в ближайшем будущем мы будем жить в мире дорогой энергии. Более того, каких-то вариантов удешевить эту энергию сейчас не наблюдается даже в принципе. При этом человечество пока не дозрело для энергетического перехода по шкале эффективности вверх, а, соответственно, осуществляется переход вниз. Мы можем наблюдать этот переход вниз как в случае со сланцевыми нефтью и газом, так и с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В частности, с теми, которые продвигают США и Евросоюз: ветряными станциями и солнечными панелями с фотоэлектрическим преобразованием энергии.

Сказать, что это решение свободное, рыночное — нет. Оно вынужденное и 100% различными способами субсидируемое. Можно детально разобрать механизм прямых субсидий, который использовался в ЕС для поддержки ветряков и солнечных батарей. А можно рассмотреть несколько иной, американский макроэкономический механизм, который использовал низкую учетную ставку и доступность кредитных ресурсов, а также фактическое игнорирование многих экологических норм для стимулирования добычи в США сланцевых нефти и газа. Но эти механизмы практически одинаковые. Они различными способами перекладывают издержки неэффективной энергетики на всё общество либо даже на всю мировую экономику, как в случае с США, которые выдавали дешевые кредитные ресурсы своим производителям через механизм резервной валюты. Но в итоге это приводит к тому, что всё более и более внушительная доля прибавочного продукта используется на крайне неэффективные инвестиции. Картина таких инвестиций несколько различна для каждого из вариантов такого перехода вниз, но последствия — одинаковы. Падают экономическая эффективность, энергетическая рентабельность — то самое EROI (energy return on investment — соотношение полученной энергии к затраченной), о котором последнее время часто говорят. И эти отрасли экономики начинают просто избыточно потреблять пока еще свободные ресурсы, перекачка которых идет из традиционной энергетики.

Кстати, наиболее гротескно это выглядело, например, на Украине, где принятый зеленый тариф на производство электроэнергии ветряных и солнечных станций оказался выше отпускной цены для потребителя. Тут уже экономика плакала горючими слезами, а потребитель фактически не оплачивал полностью тот тариф, который компенсировался производителю без учета транзита, балансировки сети и так далее. То есть традиционная украинская энергетика полностью субсидировала напоминающий раковую опухоль сегмент энергетики зеленой. На Украине это было слишком уж явно, так как страна — бедная, экономика — маленькая. А в США и Евросоюзе всё было ровно так же, но так или иначе это удавалось скрывать, чтобы создать видимость энергетической эффективности. Хотя в этих странах, как и в случае с Украиной, «новая энергетика» всего лишь потребляла чужой прибавочный продукт.

Это общая схема, по которой сейчас происходит приход «мира дорогой энергии», в который вползает человечество. Сегодня производителям возобновляемой энергии платят столько, сколько они запрашивают. Но в то же время начинаются массовые банкротства предприятий из других отраслей. Оказывается, что какой-нибудь производитель, допустим, туалетной бумаги или булочная-кондитерская с 400-летней историей, которые прекрасно выпускали свою продукцию, используя энергию от сжигания нефти, газа, угля или даже дров, не в состоянии удержать свой бизнес на плаву, закупая энергию, произведенную солнечными панелями и ветряками. Потому что отпускные цены на такую энергию просто заоблачные. И если в электроэнергетике еще можно как-то директивно перераспределить расходы, то человек, пришедший в булочную-кондитерскую или в супермаркет за туалетной бумагой, не хочет платить за эти товары в два или три раза больше. Ведь ему зарплату никто не поднял.

Как результат — мы видим, что сейчас практически во всех западных странах идет крайне неприятная инфляция издержек. А она, как известно, не регулируется монетарными способами. Если классическую инфляцию можно сдерживать, манипулируя спросом, — зажать денежную массу и вынудить потребителя более ответственно подходить к своим тратам, то в случае инфляции издержек с денежной массой фактически ничего нельзя сделать. У потребителей всё больше средств уходит на оплату какого-то одного сектора, который участвует в формировании общей цены. Причем по очень длинным цепочкам прибавочной стоимости или располагаемым доходам для конечного потребления. В случае энергетики мы всё больше и больше платим производителям первичной энергии. В итоге центральные банки, с одной стороны, пытаются поднять ставку, чтобы задавить инфляцию, с другой — поднять ее до уровня инфляции они не могут. Потому что и без этого все воют, что при дорогих деньгах мир уже однозначно сваливается в рецессию. То есть в отрицательный экономический рост. А в перспективе, если ставку таки поднимут, и значительно, это будет уже депрессия. Причем сравнимая по масштабам с Великой депрессией, когда мир, как известно, практически десять лет пытался выйти из отрицательного экономического роста. А вышел в итоге только благодаря Второй мировой войне.

В более легкой степени мы увидели это во время нефтяного шока 1973 года, когда Саудовская Аравия прекратила поставки нефти западным странам, поддержавшим агрессию Израиля против арабских государств. А потом западные страны опять-таки целое десятилетие очень мучительно перестраивали свою крайне энергонеэффективную экономику. Учитывая эффект этого нефтяного шока 1970-х, нужно понимать, что сейчас таких запасов по энергоэффективности, как в то время, просто нет. Потому что эти запасы фактически везде выбраны. Да, человечеству, конечно, есть на чем экономить, но попытки экономить первичную энергию сейчас напоминают стрижку ногтей с целью уменьшения веса человека. Извините, но вся структура мировой экономики построена на крайне активном использовании именно первичной энергии. И если энергия будет дорожать, это будет оказывать пагубное влияние абсолютно на все производственные цепочки. До тех пор, пока мир не перейдет на какие-то другие форматы потребления.

Ископаемые и ВИЭ

- Какое место в мире, по вашему мнению, в обозримой перспективе будут занимать ископаемые виды энергоресурсов, с учетом нынешней ситуации? Какое будущее ждет ВИЭ?

-

Понятно, что ископаемые минеральные, и в том числе энергетические, ресурсы конечны по определению. Причем если для металлов и каких-то других веществ еще можно придумать систему вторичной переработки, то энергия, единожды запасенная, допустим, в угле, нефти или природном газе, полностью расходуется при их сжигании. Соответственно, особенно для энергетических ископаемых ресурсов мы имеем в той или иной степени горизонт их исчерпания. Это не означает, что мы полностью откажемся, например, от углеводородов. Мы прекрасно понимаем, что даже в мире дорогой энергии углеводороды всё равно будут самым востребованным химическим сырьем. И мы видим, что, осуществляя сегодня энергопереход, нефтегазодобывающие страны ставят у себя всё более и более глубокую переработку углеводородного сырья — в пластики, пестициды, минеральные удобрения. Чтобы углеводороды в этом мире дорогой энергии давали добавочную стоимость.

Какое будущее ждет возобновляемую энергетику? Думаю, что мы не должны слепо идти в фарватере европейского прочтения ВИЭ, которые делают ставку главным образом на солнце и ветер. Россия по большей части северная страна, континентальная, в которой ресурсы ветра и солнца весьма ограничены. Они более слабые, чем те, которые существуют на побережье материков, а тем более на островных территориях. Поэтому мы как страна и общность должны опираться на другие виды ВИЭ. В частности, на атомную энергетику. У нас были сохранены все соответствующие технологии, все возможности. Есть выходы на замкнутый ядерный цикл. В частности, наш реактор БН-800 сейчас полностью переведен на МОКС-топливо. А это уже почти возобновляемый источник энергии.

БН-800 — ядерный энергетический реактор с натриевым теплоносителем, относящийся к категории реакторов на быстрых нейтронах с использованием оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. Применение в реакторе БН-800 уран-плутониевого топлива позволяет не только использовать запасы энергетического плутония, но и утилизировать оружейный, а также «сжигать» долгоживущие изотопы актиноидов из облученного топлива тепловых реакторов. Единственный действующий реактор такого типа находится на энергоблоке №4 Белоярской АЭС в Свердловской области. Запуск реактора состоялся в 2015 году, промышленная эксплуатация производится с 2016-го. Электрическая мощность — 880 МВт. Помимо производственного назначения действующий реактор БН-800 имеет огромное экспериментальное значение: производится отработка технологий, которые предстоит применить в реакторе БН-1200, — его планируется построить и ввести в строй до 2035 года в составе Белоярской АЭС.

МОКС-топливо — смешанное оксидное ядерное топливо, которое содержит более одного оксида делящегося материала, обычно состоящего из плутония, смешанного с природным ураном, переработанным ураном или обедненным ураном. Является альтернативой низкообогащенному урановому (НОУ) топливу, используемому в легководных реакторах, которые преобладают в производстве ядерной энергии.

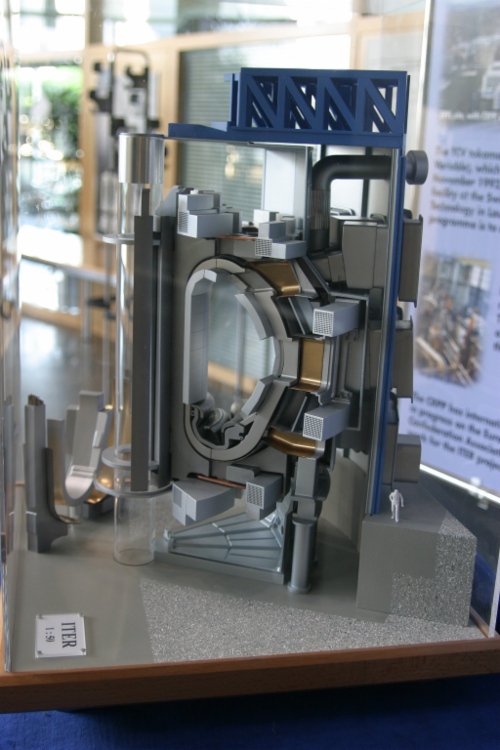

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — проект международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Его задача заключается в демонстрации возможности коммерческого использования термоядерной реакции синтеза и решении физических и технологических проблем, которые могут встретиться на этом пути. Проект разрабатывается с середины 1980-х годов. Строительство стартовало в 2010-м, а летом 2020-го началась сборка реактора. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Углеводороды и временные рамки

- И все-таки давайте вернемся к углеводородам. Как вы оцениваете перспективы развития сектора нетрадиционных углеводородов — сланцевых нефти и газа, метана угольных пластов, тяжелой нефти, метаногидратов и так далее? Их активное освоение способно значительно продлить век углеводородов?

-

Говоря об углеводородах, не нужно ставить каких-то жестких временных рамок. Иначе можно попасть в ту же ловушку, что и сам Кинг Хабберт — американский геофизик, который придумал «пик нефти». Потому что с увеличением ресурсной базы мы растягиваем углеводородное если и не изобилие, то, по крайней мере, существование на более длительный период времени. И вовсе не исключаю, что научно-технический прогресс позволит вовлечь в оборот новые и достаточно серьезные объемы углеводородов, которые пока еще не оцениваются в качестве извлекаемых. В этом случае мы сможем предполагаемый, допустим, 30-летний период превратить в полвека или, может быть, даже в 70 лет. Но этот процесс в любом случае конечен. И рано или поздно, но мы всё равно упремся в конечность ископаемого топлива. Просто мы войдем в мир дорогой энергии с бóльшим количеством этих ресурсов.

- А как вы видите будущее угля? Он будет отмирать быстрее нефти и газа?

-

Уголь хоронят, наверное, с начала ХХ века. Но как ни крути, а для получения углеводорода одного водорода недостаточно — откуда-то необходимо брать углерод. А для получения углерода у нас существует два основных источника. Первый — те же самые нефть и газ, в которых углерод уже есть. Второй — уголь, который нужно провести через различные процессы. Например, процесс Фишера — Тропша, который как ни ругали, широко использовали и Германия, и ЮАР. Первая — накануне и в период Второй мировой войны, так как испытывала дефицит нефти. Вторая — когда против нее ввели нефтяное эмбарго. В обоих случаях они свой уголь начали перерабатывать в жидкие углеводороды, которые использовались как в химической промышленности, так и для производства синтетического топлива, получаемого посредством сжижения угля. Есть и третий источник получения углерода, о котором в последнее время стало модно говорить. Это переработка атмосферного углекислого газа, хотя это самый сложный и дорогостоящий процесс.

Процесс Фишера — Тропша — химическая реакция, происходящая в присутствии катализатора, в которой монооксид углерода и водород преобразуются в различные жидкие углеводороды. Обычно используются катализаторы, содержащие железо и кобальт. Принципиальное значение этого процесса — производство синтетических углеводородов для использования в качестве синтетического смазочного масла или синтетического топлива, например из угля.

-

Нетрудно догадаться, что сначала для получения углерода все будут по максимуму использовать в химической промышленности нефть и газ, пока они будут доступны. Затем перейдут на получение углерода из угля через Фишера — Тропша или какие-то похожие процессы. И только потом будут рассматривать самый дорогой, хотя и практически неиссякаемый источник углерода — углекислый газ из атмосферы. По такой линейке человечество и будет двигаться дальше. То есть даже когда нефть и газ уже станут недоступны, пока будет относительно дешевый уголь, именно на нем будет строиться работа значительной части химической промышленности. Но, скорее всего, это случится уже не в ближайшей и даже не в обозримой перспективе.

Водород: важный, но не ключевой

- Когда, по вашему мнению, может реально начаться переход к водородной энергетике? И начнется ли он вообще?

-

Думаю, что переход в любом случае будут начинать. Потому что у ЕС есть концепция перехода на водород. Но я бы не рассчитывал на водород как на некую такую палочку-выручалочку, способную решить все энергетические проблемы человечества. Первый момент, который нужно всегда иметь в виду в случае, когда мы говорим о водороде, — это то, что он не является первичным энергоресурсом, как, например, энергия солнца, ветра, нефть или газ. Водород получается в результате определенных химических процессов — электролиза воды, риформинга метана и так далее. Таким образом, водород может использоваться для решения вопросов по аккумуляции энергии. То есть когда мы сейчас уже четко видим, что возобновляемая энергетика не жизнеспособна без аккумулирования электроэнергии, тут свою роль может сыграть водород. Но нужно понимать, что это гораздо менее удобный энергоноситель, нежели нефть и природный газ. Потому что до сих пор человечество не решило толком проблему хранения водорода и его транспортировки.

Мы понимаем, как водород получать посредством электролиза и риформинга, но дальше возникает вопрос с его транспортировкой и хранением. Потому что фактически любые хранилища и транспортные системы, во-первых, активно разрушаются под воздействием водорода, так как он крайне активно взаимодействует с металлами и дает различные хрупкие соединения; во-вторых, он сам по себе стремится покинуть любые хранилища, потому что протоны (ядра атомов водорода) очень маленькие и фактически просачиваются через кристаллическую решетку основных металлов. Все решения, что предлагаются для водорода, это использовать его совместно с природным газом в какой-то щадящей для транспортировки водорода пропорции. Пока не будут решены эти два вопроса — как эффективно и без потерь хранить и транспортировать водород, — он будет играть достаточно ограниченную роль. Хотя и достаточно важную. Например, можно себе представить краткосрочное хранение водорода возле ветряка. То есть ветряк — электролизер — небольшое хранилище водорода и, например, топливные элементы, позволяющие в безветренный период времени подхватывать на себя мощность стоящего ветряка. В этом плане водород может оказаться экономически выгодным. Прямая же замена природного газа водородом пока даже не рассматривается. Поскольку последний, даже в условиях супервысоких цен на природный газ, остается абсолютно нерентабельным.

- Как вы относитесь к теории, что существуют природные месторождения водорода, но их пока просто не нашли?

-

Эта теория вполне имеет право на существование, пока не доказано обратное. Но даже если она подтвердится, мы снова вернемся к вопросу о транспортировке и хранении водорода. Потому что вряд ли эти месторождения окажутся под Парижем, Лондоном и Москвой. Сейчас для «сжигания» водорода необходимы топливные элементы или даже обычные газопоршневые машины, хотя в них он детонирует. Но в целом вопрос получения из него электрической и тепловой энергии в принципе решен. Однако даже если мы найдем месторождения водорода, он всё равно останется дамокловым мечом над водородной энергетикой из-за транспортировки и хранения.

Время бридеров и «термояда»

- По вашему мнению, энергетическое будущее человечества — за атомной энергетикой. А как вы оцениваете ее ближайшие перспективы, особенно на фоне того, что недавно в России на номинальный уровень мощности выведен реактор БН-800 с полной загрузкой МОКС-топливом?

-

МОКС (Mixed oxide fuel, MOX) — ядерное топливо на основе смеси оксидов плутония и урана. Оно состоит из тех ресурсов, которые получают в результате «сжигания» (радиоактивного распада) в реакторе природного урана. То есть плутоний — абсолютно искусственный химический элемент, который присутствует в природе в минимальных количествах, но очень активно образуется во всех ядерных реакторах. Он более капризный при сжигании, требует менее устойчивых режимов. Поэтому это такая «горячая штучка», для которой нужен очень специфический реактор с четко прописанными процессами и квалифицированный персонал для управления ими. Но именно это, по моему мнению, ближайшее будущее атомной энергетики. Потому что на таком реакторе уже достигнут положительный коэффициент размножения топлива. Если рассматривать БН-800, то, условно говоря, закладывая в него 1 кг МОКС-топлива, на выходе получают 1,2–1,3 кг плутония. Выработав при этом за счет сжигания этого самого 1 кг еще и электроэнергию. В перспективе это означает полную перестройку всего ядерного цикла. Запустив такие реакторы-размножители (бридеры), нужно будет всё меньше и меньше опираться на природный уран и всё больше на получаемый плутоний. Это, конечно, ставит вопрос о режимах нераспространения. Потому что эти реакторы фактически будут выдавать если и не оружейный плутоний, то плутоний, достаточно серьезно обогащенный по изотопу 239, который является оружейным. Между тем, по моему мнению, это прорыв в будущее — условно говоря, энергетика завтрашнего дня.

Уже сегодня можно представить энергетику на быстрых нейтронах, которая будет массово запущена в промышленную эксплуатацию к тому моменту, когда человечество подойдет к серьезному исчерпанию ископаемых ресурсов. А ведь в эти ископаемые ресурсы входит и природный уран. Он тоже конечен. И в тот момент, когда человечество столкнется с тем, что природный уран очень серьезно подскочит в цене, настанет время бридеров. Таких как БН-800 или большей мощности и другой конструкции, но которые будут иметь возможность нарабатывать ядерное топливо в замкнутом цикле. И снабжать как себя, так и другие реакторы.

Такая атомная энергетика может быть задействована на достаточно длительный период, который в итоге станет переходным к термоядерной энергетике. Потому что если, по самым консервативным оценкам, на уране-235 человечество может продержаться максимум 100–150 лет, то можно ожидать, что к концу нынешнего века мы столкнемся с глобальным недостатком урана. Однако урана-238, который как раз и перерабатывается в плутоний, где-то в 100 раз больше, а, соответственно, этого должно хватить уже на 10–15 тыс. лет. Или даже больше, учитывая, что речь фактически идет о возобновляемом источнике энергии.

- А термоядерная энергия — это уже навечно?

-

Не навечно, но почти. Дело в том, что запасы дейтерия в морской воде — а это основной компонент для сжигания в «термояде» — тоже конечны. Однако учитывая объем воды нашей планеты и энергетическую эффективность преобразования дейтерия, человечеству этого термоядерного запаса хватит, наверное, на несколько сотен тысяч лет. Даже с учетом роста потребления электроэнергии, ну и вообще энергии первичной.

Тритий — радиоактивный изотоп водорода. В природе образуется в верхних слоях атмосферы при соударении частиц космического излучения с ядрами атомов, например, азота. В процессе распада тритий превращается в стабильный изотоп гелия — гелий-3.

Дейтерий — стабильный изотоп водорода, называемый тяжелым водородом и тяжелой водой. В природе содержится в водах океанов. Крупнейшими производителями тяжелой воды в мире являются Индия, Китай и Иран.

Бридер, или размножитель — ядерный реактор, позволяющий нарабатывать ядерное топливо в количестве, превышающем потребности самого реактора. Сырьем для нового топлива служат изотопы, которые не могут быть использованы в традиционных энергетических ядерных реакторах, например, уран-238 и торий-232. Запасы этих изотопов более чем в 100 раз превосходят запасы урана-235. Для уран-плутониевого топливного цикла размножителем является реактор на быстрых нейтронах. При этом в зоне размножения из обедненного урана, состоящего в основном из изотопа урана-238, получается плутоний-239, который может быть использован в реакторе как новое ядерное топливо.

Гелий-3 — легкий стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном. Образуется в виде первичного нуклида, выходящего из земной коры в атмосферу и в космическое пространство на протяжении миллионов лет. Предполагается, что количество гелия-3 на Луне больше, чем на Земле, так как за миллиарды лет он был занесен солнечным ветром в верхний слой реголита, хотя его содержание все еще ниже, чем у газовых гигантов Солнечной системы. Есть много предположений о возможности использования гелия-3 в качестве источника энергии будущего. В отличие от большинства реакций ядерного синтеза при слиянии атомов гелия-3 выделяется большое количество энергии, не вызывая радиоактивности окружающего материала. Однако температуры, необходимые для достижения реакций синтеза гелия-3, намного выше, чем в традиционных реакциях синтеза.

-

А дальше: наша планета — часть Солнечной системы, в которой огромные запасы гелия-3. В первую очередь в атмосфере планет-гигантов. Конечно, сейчас это звучит абсолютно фантастически — добывать гелий-3, допустим, где-нибудь на Юпитере. И потом с его помощью обеспечивать энергетику выросшего над собой и перешедшего в космическую фазу человечества. Но в конце концов, если показать какому-нибудь древнему римлянину современную атомную станцию, он мало что поймет. Хотя, если ему объяснить принцип ее работы, думаю, он в итоге сможет осознать, что происходит на современной атомной или тепловой станции. Таким образом, учитывая, что в принципе мы понимаем, как это сделать, значит, рано или поздно сделаем.

Цивилизационная ставка

- Что, по вашему мнению, необходимо делать России и отечественным компаниям в нынешней ситуации глобального энергетического кризиса?

-

Первое — у нас до сих пор огромные запасы природного газа и значительные запасы нефти. И глупо их сейчас бросить, перестать разрабатывать только из-за того, что для нас закрывается премиальный рынок Европейского союза. Нам нужно переориентировать свои поставки углеводородов, да и вообще всех энергетических ресурсов — и угля, и урана, и всего остального — на те рынки, которые сейчас быстро растут. В первую очередь это Юго-Восточная Азия, Индия, Китай.

Второе, что стóит не упускать из виду, — нам необходима максимальная переработка энергии на собственной территории с получением чего угодно. Использование ее в любом процессе. У нас получаются и зерно дешевле, и минеральные удобрения, и полимеры с пластиками, и алюминий. То есть нам желательно иметь как можно более длинные цепочки прибавочной стоимости по всем энергетически емким ресурсам и продуктам. В этом случае собственная энергия, которая у нас значительно дешевле в сравнении с другими странами, позволит не только поддержать, но и стимулировать активное и эффективное развитие экономики России на довольно длительный период. Тогда как коллективный Запад, который бросился в мир дорогой энергии с головой, как в омут, будет стагнировать.

Третье — нам, безусловно, нужно вкладываться в энергетический переход, но делать это по-русски, а не по западным калькам. Потому что вот эта попытка Евросоюза и Соединенных Штатов построить высокотехнологичные пещеры с ветряками и солнечными батареями до добра не доведет. Это крайне распределенная энергия, которая всегда будет дорогой. А нам не нужно стремиться в этот мир дорогой энергии.

Фото: Фотобанк 123RF, dpa/picture-alliance, Концерн «Росэнергоатом»; из открытых источников, wikimedia.org, nettetal10/Pixabay